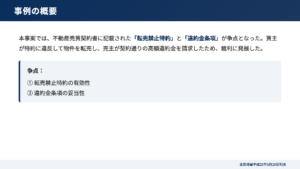

転売禁止特約は本当に守らなきゃダメ?裁判例から学ぶ契約条項の落とし穴

はじめに

不動産取引では、売買契約書の内容が非常に重要です。その中でも、特に注意が必要なのが「特約条項」と呼ばれる、契約書の後半に小さな文字で記載されがちな取り決めです。この特約は、通常の契約条件とは別に、当事者同士が合意して付け加えた特別なルールのことを指します。

例えば「この土地は5年間、転売してはいけません」という内容が特約として記載されていたとしましょう。いざ契約書を読んでみると、こうした特約がさらっと書かれていることがあります。しかし、この一文には大きな意味が含まれています。

今回取り上げるのは、実際に東京地方裁判所で争われた「平成25年5月29日判決」に登場した特約条項です。この事件では、売買契約書に「5年間転売禁止」と「違反した場合、売買代金と同額の違約金(5億円)を支払う」という条項が入っていました。

そもそも、「転売禁止」とは、簡単に言えば「買った人が勝手に他の人に売ってはいけませんよ」という約束のことです。これだけ聞くと、「買ったものは自分のものだから、自由に売っていいのでは?」と疑問に思うかもしれません。

たとえば、お店で買った文房具に「転売禁止」と書かれていて、それに違反したら、文房具代と同じ金額の罰金を払うと言われたらどう感じるでしょうか。「ちょっとやりすぎじゃない?」と思うはずです。

不動産取引でも同じことが言えます。契約で決めたルールとはいえ、その内容があまりにも厳しすぎたり、一方的に不利だったりすると、法律で無効とされることがあるのです。

この判決では、契約自由の原則がある一方で、「公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する契約内容は無効」とする民法第90条の考え方が適用されました。

| 条文名 | 内容 |

|---|---|

| 民法第90条(公序良俗) | 公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |

このブログでは、そんな「契約で決めたからOK」と思い込みがちな特約について、具体的な裁判事例をもとに、なぜ一部無効とされたのか、どこに注意すべきなのかを、初心者の方にもわかりやすくお伝えしていきます。

実際の契約業務に携わると、契約条項をすべて鵜呑みにしてしまいがちです。しかし、契約書の中には「法律的に問題がある」ものも含まれていることを、まずは知っておくことが大切です。

これから先の章では、実際の判決内容を順を追ってご紹介しながら、不動産取引の現場で役立つ考え方を整理していきます。

第1章 とある契約書に記された特約から始まったトラブル

不動産の売買契約書は、物件の価格や引き渡し日など、取引の大切な約束事が記されています。しかし、それだけではありません。契約書の中には「特約条項」と呼ばれる追加の約束が書かれていることがあります。

今回取り上げる裁判例では、ある土地と建物の売買契約に、こんな特約が盛り込まれていました。

| 特約の内容 |

|---|

| 物件を購入した者は、契約締結日から5年間、この物件を第三者に転売してはならない。 |

| もしこの特約に違反した場合は、売買代金と同額の違約金を支払う。 |

この契約の売買代金は、5億円でした。つまり、「転売禁止の特約に違反したら、5億円の違約金を支払う」という約束がされていたのです。

どんなトラブルが起きたのか

契約後、買主はこの特約を破り、第三者に物件を売ってしまいました。そこで、売主は「約束を破ったのだから、契約書に書かれている通り、5億円を支払ってください」と請求しました。

なぜこんな特約が付けられたのか

売主がこのような特約を付けた理由は、「自分たちの信用を守りたかったから」でした。この物件は、売主の関係会社のイメージやブランド価値に関わるもので、買主がすぐに他人に転売すると、その信用に悪影響が出るおそれがあったのです。

特約の意味を考えてみよう

特約条項は、契約当事者同士が自由に決めることができます。これを「契約自由の原則」といいます。しかし、どんな内容でも自由に決めていいわけではありません。特に、今回のように「違反した場合は5億円支払え」という内容が本当に有効なのかどうかは、大きな問題となります。

なぜ問題になったのか

特約違反があったからといって、すぐに5億円ものお金を支払わせることが妥当なのか。その金額があまりにも高すぎるのではないか。この点が争いとなり、裁判で争われることになりました。

ここまでのポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 特約条項 | 契約書に追加で取り決めたルールのこと |

| 転売禁止特約 | 買主が購入した不動産を一定期間転売してはいけないという取り決め |

| 違約金 | 約束を破ったときに支払うことを定めたお金 |

| 契約自由の原則 | 当事者同士が自由に契約内容を決められるという考え方 |

この裁判では、契約自由の原則と、公平さのバランスが問われました。特約違反に対して、どこまで重いペナルティを課してよいのか。このテーマについて、次の章では裁判所がどのように判断したのかを詳しく見ていきます。

第2章 東京地裁平成25年5月29日判決の内容

前の章でご紹介したとおり、売主と買主の間で「5年間は転売してはいけない」という特約と、「違反した場合は売買代金と同額の違約金を支払う」という取り決めがありました。そして、買主がこの約束を破り、物件を第三者に転売したことで、裁判となったのです。

では、裁判所はこの争いをどのように判断したのでしょうか。

裁判所の結論

東京地方裁判所は、平成25年5月29日、次のような判断を示しました。

| 判断内容 | 理由 |

|---|---|

| 転売禁止特約は有効 | 売主側の信用維持という正当な目的があったため |

| 違約金5億円は過大 | 違反内容と金額が釣り合っておらず、公序良俗に反すると判断 |

| 違約金の有効額は500万円 | 売買代金の1パーセントを限度として相当と認定 |

転売禁止特約は認められた理由

まず、裁判所は「転売禁止特約」そのものについては有効であると判断しました。その理由は、売主がこの特約を設けた目的が合理的だったからです。具体的には、売主の関係会社の信用やイメージを守るために必要な措置であり、無意味な縛りではないと認められました。

ここで押さえておきたいのは、「契約自由の原則」の範囲内で、特約の目的が社会的に見て合理的であれば、契約条項は有効とされることが多いという点です。

違約金が無効とされた理由

一方で、違約金については、裁判所はその額が過大であると判断しました。

違約金とは、約束を破ったときに支払うお金のことです。この契約では、違反した場合に「5億円」を支払うと決められていました。しかし、裁判所はこれを「高すぎて不公平」と判断しました。

なぜ過大とされたのか

裁判所が違約金を過大と判断した理由は、次のとおりです。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 実際の損害額との不均衡 | 転売によって売主が受けた損害は、5億円もの金額には到底及ばなかった |

| 買主への過度な負担 | 違反の内容に比べ、違約金の額が重すぎた |

| 社会常識との乖離 | 常識的に見て、転売禁止違反に対する違約金として適切ではない |

これらの理由により、裁判所は「公序良俗に反する」として、民法第90条に基づき違約金の額を減額しました。

| 条文名 | 内容 |

|---|---|

| 民法第90条(公序良俗) | 公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |

最終的な判断

最終的に、裁判所は売買代金5億円の1パーセントにあたる「500万円」を限度として違約金条項を有効と認めました。

このように、契約で取り決めた内容であっても、社会の常識や公平性に反する場合は、すべてがそのまま有効になるわけではありません。

ここまでのポイント整理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 転売禁止特約 | 合理的な目的があり、有効と判断 |

| 違約金条項 | 額が過大で、公序良俗に反すると判断 |

| 違約金の有効額 | 500万円(売買代金の1パーセント) |

| 根拠条文 | 民法第90条(公序良俗) |

契約条項の有効性は、契約書に記載されているからといってすべて認められるわけではありません。裁判所は、契約の内容が社会のルールや常識に照らして妥当かどうかを厳しく判断しています。この判決は、不動産取引において契約条項を慎重に確認する必要があることを教えてくれます。

第3章 なぜ違約金が減額されたのか

前の章で、東京地裁は「転売禁止特約は有効」と判断した一方で、「違約金5億円は過大」として500万円に減額したことをご紹介しました。この章では、裁判所がなぜそのような判断をしたのかを、わかりやすく整理します。

裁判所が違約金を減額した理由

裁判所は、次の二つの理由から違約金5億円をそのまま認めることはできないと判断しました。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 実際の損害額と釣り合っていない | 売主が受けた損害額に比べて違約金額が極端に高額だった |

| 売主が過大な利益を得るおそれ | 違反を理由に売主が不当に儲けてしまう結果になる |

実際の損害額との不均衡

違約金とは、契約違反があったときに支払うことを約束したお金です。本来は「相手が約束を破ったことで生じた損害」を補うために設定されます。

ところが、この契約では違約金が「売買代金と同額」である5億円とされていました。しかし、実際に売主が受けた損害は、5億円もの金額ではありませんでした。

例えば、友達同士でお菓子の取り引きをしたとしましょう。「このチョコレート、今日中に食べてくれるなら50円で売る。でも約束を破ったら1万円払ってね」と言われたらどう感じるでしょうか。約束を守らなかったことはよくありませんが、1万円は明らかに高すぎます。

この裁判でも同じことが言えます。転売禁止特約に違反したこと自体は問題ですが、それによって5億円もの損害が発生したとはいえないため、違約金の額が損害に比べて大きすぎると判断されたのです。

売主が不当に利益を得るおそれ

もう一つ、裁判所が重視したのは「売主がこの違約金によって不当に儲かってしまう」という点でした。

契約自由の原則に基づき、当事者同士が違約金を設定することはできます。しかし、その内容が「損害の補填」を超えて「相手を罰するための懲罰」や「売主が利益を得るための手段」となってしまうと、民法第90条の「公序良俗」に反するとされます。

| 根拠条文 | 内容 |

|---|---|

| 民法第90条(公序良俗) | 公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |

この事件では、違約金として5億円を請求することは、売主が実際に被った損害以上に過剰な利益を得る結果になってしまうと裁判所は考えました。そのため、違約金のうち社会通念上妥当と考えられる金額に減額したのです。

裁判所の判断の流れ

裁判所が違約金の減額に至った思考プロセスをまとめます。

| 判断のステップ | 内容 |

|---|---|

| 転売禁止特約の目的を確認 | 売主の信用維持という合理的な理由があると認定 |

| 違約金の金額と損害額を比較 | 損害額に対して違約金が過大であると判断 |

| 社会通念に照らして検討 | 違約金が懲罰的であり、公序良俗に反すると判断 |

| 適正な違約金額を算定 | 売買代金の1パーセント(500万円)を相当とした |

まとめ

契約自由の原則があるからといって、あまりにも高額な違約金を設定すると、裁判で無効または減額されることがあります。契約条項の有効性は、実際の損害額や社会常識とのバランスが求められます。この裁判例は、そのことを具体的に示した重要な判断でした。

第4章 この判決から学ぶ3つの教訓

ここまで、東京地裁平成25年5月29日判決の内容とその背景を見てきました。この章では、この判決から実務に役立つ教訓を3つにまとめて解説します。

特約の目的とバランスを考えること

まず、特約条項を設定する際は、「なぜこの特約が必要なのか」という目的と、その内容が適切かどうかをしっかり考える必要があります。

今回の裁判では、転売禁止特約自体は有効とされました。その理由は、売主が自社の信用や取引先との信頼関係を守るために、この特約を設けたからです。このように、特約が社会的に合理的な目的を持っていれば、契約自由の原則の範囲内で有効と認められます。

しかし、もし目的が曖昧だったり、不当に相手の行動を縛ったりする内容であれば、公序良俗(こうじょりょうぞく)に反するとして無効とされるおそれがあります。

例えば、学校で「遅刻したら100回腕立て伏せ」というルールがあったとします。このルールは「遅刻をなくす」という目的がありますが、その内容が過剰であれば、生徒にとって不公平だと感じられるでしょう。特約も同じです。目的と内容のバランスが重要なのです。

確認ポイント

| 確認すべきこと | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 特約がどんな理由で設けられているか |

| 内容 | 目的に対して内容が過剰でないか |

| 相手への影響 | 相手の権利や行動を不当に制限していないか |

違約金は過大にならないよう慎重に設定すること

次に注意したいのが、違約金の金額設定です。違約金とは、契約違反があったときに相手に支払わせる金銭的ペナルティのことです。

今回の判決では、違約金5億円という金額が過大であるとされ、公序良俗違反によって500万円まで減額されました。

違約金を設定する際は、次のような点を意識する必要があります。

| 確認すべきこと | 内容 |

|---|---|

| 実際の損害額 | 違反があった場合、どの程度の損害が生じるか |

| 抑止力とのバランス | 違反を防止するために、必要かつ適切な金額か |

| 相手方の負担 | 支払う側が過度な負担を強いられる内容ではないか |

例えば、遊園地で「風船を落としたら10万円支払う」というルールがあったらどう思うでしょうか。風船を落とすことはルール違反かもしれませんが、10万円の違約金はあまりにも高すぎます。このような契約は、公序良俗違反として無効になる可能性があります。

契約書の特約条項まで丁寧にチェックすること

最後に重要なのは、契約書の特約条項までしっかり目を通し、内容を理解しておくことです。

不動産取引においては、売買代金や引渡し日などの基本的な条件だけでなく、特約条項に重要な内容が含まれていることが多くあります。特に、今回のような「転売禁止特約」や「違約金条項」は、将来大きなトラブルにつながることもあります。

日々の業務で忙しい中でも、特約条項を読み飛ばさず、次のような視点で確認することが大切です。

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 特約の存在 | どんな特約が付けられているか |

| 特約の内容 | 内容が合理的か、公序良俗に反しないか |

| 違約金の金額 | 金額が過大でないか、実際の損害額と見合っているか |

特約条項は、契約の最後の方に小さな文字で書かれていることも多く、つい見落としがちです。しかし、内容を理解しないまま契約が進んでしまうと、後々大きなトラブルを招くおそれがあります。

今回の判例は、「契約書に書いてあるからすべて有効」と思い込まず、内容をよく読み、適正かどうかを確認する習慣を身につけることの大切さを教えてくれます。

第5章 不動産業務で契約条項を確認する重要性

ここまで、転売禁止特約と違約金に関する判例を見てきました。この章では、こうした契約条項をしっかり確認することが、不動産業務においてなぜ大切なのかを整理します。

契約条項を確認しないとどうなるか

不動産取引では、物件の所在地や価格、面積などの基本情報だけでなく、契約書に記載された「特約条項」まで目を通すことが欠かせません。

たとえば、スーパーでお菓子を買うとき、袋の裏に「保存方法」や「賞味期限」が書かれているのと同じように、不動産売買契約書にも、大切な取り決めが細かく書かれています。その中には、今回の事例のように、契約後に大きな問題に発展する可能性のある内容が含まれていることもあります。

特約条項を確認しないまま契約を進めてしまうと、次のようなリスクがあります。

| リスク | 内容 |

|---|---|

| 違約金請求 | 特約違反による高額な違約金を請求されるおそれがある |

| 取引の無効 | 契約内容が公序良俗に反していれば、条項が無効とされる可能性がある |

| お客様との信頼関係の崩壊 | 説明不足によりトラブルが発生し、顧客との信頼を失うことになる |

契約内容をお客様に正しく説明することの意味

不動産営業の仕事は、物件を紹介し、契約を結ぶだけではありません。契約書の内容を理解し、特約条項や注意点をきちんとお客様に説明できることが求められます。

例えば、お客様に「この物件は自由に転売できますか」と尋ねられたとき、契約書に「転売禁止特約」が書かれているのに、それに気づかず「はい、大丈夫です」と答えてしまったらどうなるでしょうか。その後、お客様が特約に違反し、多額の違約金を請求されたら、大きなトラブルになります。

契約条項をしっかり確認し、必要な説明を行うことは、営業担当者としての基本であり、お客様の利益を守ることにもつながります。

この判例から学ぶべきポイント

今回取り上げた東京地裁平成25年5月29日判決は、不動産取引において「契約内容は自由に決められるが、その内容が社会的に許される範囲を超えれば無効とされることがある」という教訓を示しています。

契約自由の原則は、民法上認められた大切な考え方ですが、どんな内容でも許されるわけではありません。特に、相手方に過度な負担を強いる契約条項は、公序良俗(民法第90条)に反して無効とされるおそれがあります。

| 根拠条文 | 内容 |

|---|---|

| 民法第90条(公序良俗) | 公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |

確認すべきポイントまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 契約条項の内容確認 | 特約条項や違約金の内容までしっかり確認する |

| 社会的妥当性の判断 | 契約内容が社会常識や法律に照らして妥当か確認する |

| お客様への正確な説明 | 契約条項の内容やリスクをわかりやすく説明する |

不動産取引では、契約内容の確認と説明が信頼を築く第一歩です。この判例は、その基本を忘れてはいけないことを私たちに教えてくれます。

結論 契約自由と公平さはセットで考える

これまでの章で見てきたとおり、今回の東京地裁平成25年5月29日判決は、「契約は当事者同士が自由に決められる」という契約自由の原則を前提としつつ、その内容が社会的に妥当かどうか、公平かどうかを慎重に検討した事案でした。

不動産取引の現場では、売買代金や引渡し日だけでなく、特約や違約金といった細かな契約条項が、取引後のトラブルにつながることも少なくありません。

契約自由の原則とは

契約自由の原則とは、契約を結ぶかどうか、どんな内容で結ぶかを、当事者同士が自由に決められるという民法上の考え方です。具体的には、民法第521条でその自由が認められています。

| 根拠条文 | 内容 |

|---|---|

| 民法第521条(契約自由の原則) | 当事者は、法律の範囲内で、契約の内容を自由に決めることができる。 |

しかし、その自由は「無制限」ではありません。どんな内容でも認められるわけではなく、公序良俗(民法第90条)に反する場合や、社会的な公平さを欠く内容は、無効とされることがあります。

公平さ・合理性が求められる理由

今回の裁判では、「5年間の転売禁止特約」そのものは、売主の信用維持という目的から合理的と認められましたが、「違反した場合に売買代金と同額の違約金を支払う」という条項は、公序良俗に反し無効とされました。

この判断の背景には、次のような考え方があります。

| 考え方 | 内容 |

|---|---|

| 契約内容が過度に一方に有利でないか | 一方の利益だけを守り、相手に過大な負担を強いる契約は認められない |

| 実際の損害と釣り合っているか | 違反した場合の損害額と、違約金の額が大きくかけ離れていないか |

| 社会常識に照らして妥当か | 取引当事者以外の第三者が見ても納得できる内容かどうか |

たとえば、友達と遊園地に行く約束をしたとき、「遅刻したら1万円払ってね」と取り決めるのは自由です。しかし、遅刻した理由が電車の遅延だった場合や、遅刻しても大きな迷惑をかけなかった場合まで1万円を請求するのは、常識的に考えて過剰だと言えるでしょう。契約自由と公平さは、必ずセットで考えなければならないのです。

契約書を読むときの心構え

不動産取引においては、契約内容が法的に有効かどうか、社会常識に照らして妥当かどうかを、営業担当者自身が読み取り、確認する力が求められます。

契約書に書いてあるからといって、すべてがそのまま有効で通るわけではありません。今回の判例のように、契約条項が裁判で争われ、最終的に無効と判断されるケースもあるのです。

契約確認時のチェックポイント

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 特約の目的 | 特約が設けられた理由が合理的かどうか |

| 特約の内容 | 内容が過剰でないか、相手方の権利を不当に制限していないか |

| 違約金の金額 | 実際の損害額や取引の内容に比べて高すぎないか |

| 社会常識との整合性 | 第三者が見ても納得できる内容か |

契約書を読むとき、「この特約は本当に必要なのか」「違約金の金額は妥当か」と、一度立ち止まって考える習慣が、不動産取引の現場では大切です。

今回の裁判例は、その大切さを教えてくれています。契約自由の原則に甘えず、常に「公平さ」と「社会的妥当性」という視点を忘れずに契約内容を確認する。この姿勢が、不動産業務の基本となります。