銀行とデベロッパーのための都市開発プロジェクト:許認可の確実性を高める行政リスクマネジメント

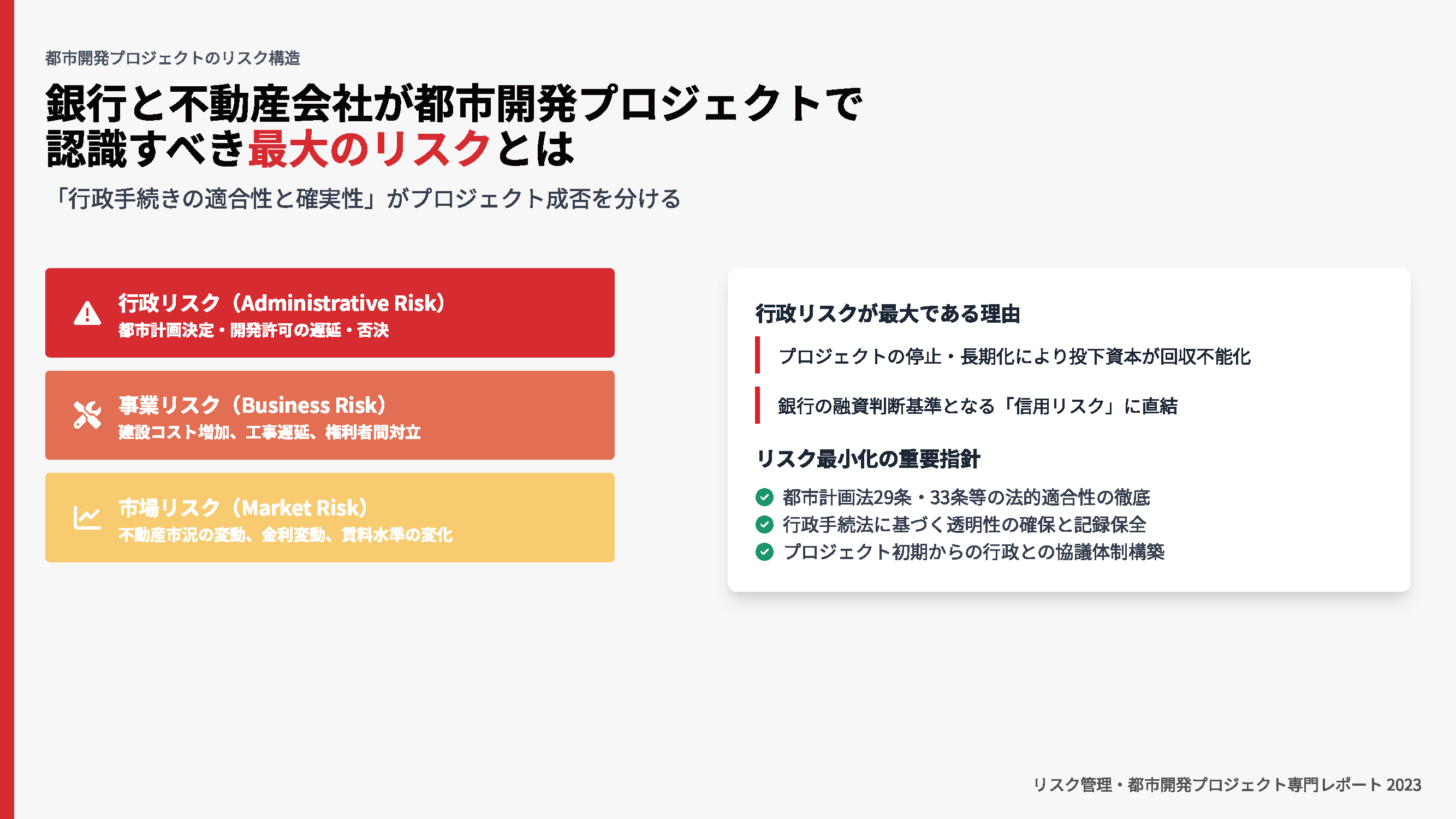

第1章 銀行と不動産会社が都市開発プロジェクトで認識すべき最大のリスクとは

都市開発プロジェクトにおけるリスクは多岐にわたりますが、不動産会社とそれを支える銀行が、事業の成否を分ける最大の要因として認識すべきは「行政手続きの適合性と確実性」です。コスト超過や市場変動のリスクは事業計画で補い得ますが、行政手続き、特に許認可の不確実性は、それ自体が事業の停止、ひいてはプロジェクト全体の崩壊に直結します。

都市開発プロジェクトにおけるリスクの構造

プロジェクトを俯瞰すると、リスクは大きく「市場リスク」「事業リスク」「行政リスク」の三層構造で存在します。

市場リスク(Market Risk)

不動産市況の変動、金利の変動、賃料水準の変化など、外部環境に起因するリスクです。

対応策: 厳密な需要予測とヘッジ手法(例:段階的な開発、固定金利選択)で対処可能です。

事業リスク(Business Risk)

建設コストの増加、工事期間の遅延、権利者間の対立など、プロジェクト内部の実行フェーズに起因するリスクです。

対応策: 契約管理、工程管理、円滑な権利変換交渉の実務力で軽減を図ります。

行政リスク(Administrative Risk)

都市計画決定や開発許可(都市計画法29条)の遅延または否決、事業認可(都市再開発法51条等)の取消し、予期せぬ法改正や条例強化など、行政の判断や裁量に起因するリスクです。

最大の懸念: 許認可が下りたとしても、その後の行政指導によって計画変更を余儀なくされ、ファイナンスの前提が崩れる事態です。これは法的な安定性が失われることを意味します。

「行政手続きの適合性」が持つ破壊力

行政リスクが最大とされる理由は、その予見の難しさとコントロールの不在にあります。特に都市開発は、公共の利益を扱うため、行政の裁量の幅が広く、判断基準が必ずしも一般の商取引のように明確ではありません。

銀行にとっての「不確実性」

銀行が融資を実行する際の最大の懸念は、投下した資金の回収時期の不透明さです。開発許可(都市計画法33条)や事業認可が遅れれば、プロジェクトの収益発生が遅延し、資金回収計画が狂います。銀行は、行政手続きの進捗と法的確実性が、返済可能性(信用リスク)評価に直結するため、遅延リスクの管理可能性を客観資料で求める傾向にあります。

不動産会社にとっての「不可逆性」

デベロッパーは、行政手続きの前段階である「地権者との個別交渉」や「予備調査」に多大な初期費用を投じます。行政手続きで計画が変更されたり、最悪の場合に事業が中断・否決されたりすると、これらの投下資本はほぼ回収不能(サンクコスト化)となります。

法的安定性の根拠:「都市計画法」と「行政手続法」

行政手続きの確実性を担保するためには、根拠法を理解し、適合性を追求することが不可欠です。

都市計画法29条・33条等に基づく適合性

都市計画法29条(開発許可)、32条(公共施設管理者の同意等)、33条(許可の基準)に適合させる設計・協議体制を初期から構築することが前提です。この適合性が確保されていないと、行政の判断によって計画が容易に覆るリスクが生じます。

行政手続法に基づく透明性の確保

行政手続法2条(定義)、3条(適用除外)に照らし、行政指導の公正・透明性を求めつつ、個別事案においては、自治体の条例・要綱・運用指針に基づく実務運用を踏まえて協議記録を整備することが重要です。これにより、行政の恣意的な判断を牽制し、手続きの公平性を確保します。

まとめ

銀行と不動産会社が共有すべき最大のリスク認識は、行政手続きの不適合や不確実性が引き起こす事業の長期停滞と投下資本の回収不能化です。このリスクを最小化するには、単に形式的な申請書類を整えるだけでなく、都市計画法29条・32条・33条などの法的な根拠に基づいた緻密な論理を構築し、行政との合意形成を初期段階から確実なものにする戦略が必要です。次章以降では、この「確実性」を高めるための具体的な予兆管理と実践的手法について深く掘り下げていきます。

| リスク種別 | 最大の影響 | 実務上の対応責任者 |

|---|---|---|

| 行政リスク | 事業の停止・長期化による資金回収の遅延 | プロジェクトマネージャー(法務・行政折衝担当) |

| 事業リスク | 建設費の増加・工期の遅延 | 建設・設計管理担当 |

| 市場リスク | 収益性の低下 | 経営企画・ファイナンス担当 |

第2章 行政手続きの遅延・中断がファイナンスに与える影響とその予兆管理

都市開発プロジェクトにおける行政手続きの遅延や中断は、単なるスケジュール変更では済みません。それは、プロジェクトファイナンス全体の前提条件、すなわち「デッド・ライン(償還期限)」と「キャッシュフローの確実性」を根底から揺るがす深刻な事態です。特に銀行は、行政手続きの進捗を、技術的なリスクではなく、事業の実現性に関わる「信用リスク」の一部として評価します。

行政手続きの遅延がファイナンスに与える三つの致命的な影響

行政手続きの遅延は、銀行と不動産会社間の信頼関係にも悪影響を及ぼし、追加融資や条件変更の交渉を困難に生じ得る構造を持っています。

1. 借入期間の延長と金利リスクの増大

当初計画された事業期間が行政手続きの遅延によって延長されると、銀行との融資契約の期間延長が必要になることがあります。その際、金利情勢が変化していれば、当初想定していなかった高い金利を適用される可能性が生じます。融資契約の個別条項によっては、スケジュール遅延時に追加の担保要求や保証料率の引き上げを求められるリスクがあります。

2. 資金収支計画(キャッシュフロー)の崩壊

事業認可や建築確認の遅れは、販売開始や引渡し時期の遅延を直接的に引き起こし、収益の発生が後倒しになります。結果として、固定費(金利、人件費、維持管理費)の支払いが継続するため、プロジェクトの運転資金が不足し、最悪の場合、一時的な債務不履行(テクニカルデフォルト)に陥るリスクが生じます。

3. 銀行団(シンジケート)内の信用低下

計画の実現性に対する信用が低下すれば、追加融資の合意形成が困難になる可能性があります。また、当初の事業計画が大きく逸脱したと判断された場合、銀行団は融資契約のコベナンツ(財務特約)違反を主張し、融資の一括返済を求める可能性が生じ得ます。

行政手続き遅延の「予兆」を管理する実践的手法

遅延は、突如発生するものではなく、行政との協議や関係者合意の過程で必ず「予兆」として現れます。プロジェクトマネージャーは、都市計画法32条(公共施設管理者の同意等)や33条(許可の基準)などの適合性審査に照らした不確実性シグナルを早期に察知する必要があります。

早期警戒指標(Early Warning Indicators)の設定

| 警戒項目 | 予兆となる具体的現象(許可基準に照らした不確実性シグナル) | 銀行への報告必須度 |

| 協議回数と期間 | 行政側からの質問や修正要求が、都市計画法33条に定める許可基準の特定の論点(例:排水処理計画)で3回以上繰り返された場合 | 高 |

| 地権者等の反対意見 | 都市計画決定に関する公聴会・説明会で、計画の骨子に対する反対が一定数以上寄せられた場合 | 中 |

| 行政内の担当変更 | 行政の主要な担当部署の課長職以上がプロジェクト期間中に2回以上交代した場合 | 高 |

| 法制審議会の動き | 関連する法制度(例:建築基準法、宅地造成等規制法)の改正議論が国や自治体で本格化した兆候 | 中 |

予兆発生時のリスクヘッジとしての「代替プラン」

予兆を察知したら、すぐに行政対応のリソース強化と銀行への早期報告を行うと同時に、事業計画の「代替プラン(Plan B)」を策定します。

1. 段階的事業の検討: 全体が一括で認可される見込みが薄い場合、事業性の高い部分のみを先行して認可申請できるよう、工区分けや計画の分割申請(段階化)の可否を、事前協議や運用指針で検討します。

2. 融資期間の延長オプション交渉: 遅延発生の予兆を銀行と共有し、ペナルティを最小限に抑えた形での融資期間延長オプションを事前に合意形成します。

3. 権利者交渉のバックアップ: 特定の地権者との合意が難航しそうな場合、その区画を事業区域から一時的に除外し、後から再編入する手法を、事業計画の許容範囲内で準備します。

まとめ

行政手続きの遅延・中断は、ファイナンスの観点から見ると、資金回収の確実性を失わせる最大のリスクです。プロジェクトマネージャーは、都市計画法32条・33条などの許可基準に照らして行政協議の往復回数や論点の性質を早期警戒指標として管理し、遅延が発生する前に代替プランを用意する「攻めのリスクマネジメント」を実行する必要があります。銀行への情報は隠さず、正確かつ迅速に共有することが、信用を維持し、万一の際の融資条件の柔軟性を確保するための鉄則となります。

※実務運用における詳細は、国土交通省「開発許可制度運用指針(最新版)」や各自治体の「開発許可手引き」等を参照することが推奨されます。

第3章 都市計画決定と事業認可における法的手続きの「確実性」を高める実践的手法

都市開発プロジェクトの命運は、都市計画決定(Plan)と事業認可(Permission)という二つの行政手続きにかかっています。都市計画決定は「何を作るか」という理念的な承認であるのに対し、事業認可は「誰が、いつ、どのように作るか」という実行可能性の承認です。これらの手続きを確実に、かつ迅速に進めるためには、法的な要件を満たすだけでなく、行政の裁量権を最小化する実務戦略が必要です。

都市計画決定の確実性を高める:理念からルールへの昇華

都市計画決定は、都市計画法13条に定める「都市計画の基準」に基づき、地方公共団体が定めるもので、広範な行政裁量が認められています。確実性を高めるには、単に法を満たすだけでなく、計画の「公共性」と「必要性」を論理的に固める必要があります。

合意形成の「前倒し」戦略:公聴会・縦覧前の徹底準備

都市計画決定の過程で最も遅延を生むのが、住民の意見聴取を経てからの計画修正です。これを避けるため、デベロッパーは以下の準備を徹底します。

1. 非公式な事前協議の充実: 縦覧開始前に行政が選定した学識経験者や地元有力者に対し、計画案を個別に説明し、懸念事項を潰しておきます。

2. 根拠データの公開: 計画の妥当性を示すために用いた交通量調査、環境影響調査、経済波及効果の試算など、客観的な根拠データを整理し、縦覧と同時に分かりやすい形で公開します。これは、行政が計画を支持する際の論拠を補強する役割を果たします。

確実な裁量範囲の明文化

行政との協議では、「計画変更の余地」について曖昧なままにしないことです。行政指導や裁量権が及ぶ範囲について、協議の場で具体的な数値目標や基準を定め、議事録等で明文化します。

事業認可の確実性を高める:「権利の安定」の証明

事業認可(例:第一種市街地再開発事業における都市再開発法51条の認可)は、事業の法的・経済的な実現性を確認するものです。確実性を高める鍵は、「権利関係の円満な整理」の証明と、その前提となる開発行為の適合性(都市計画法29条・33条)を早期に確保することに尽きます。

「権利変換計画」策定前の徹底したデューデリジェンス

権利変換計画(都市再開発法73条)は、地権者の権利を金銭や新しい床に変換するプロジェクトの核心ですが、その基礎となる権利関係の調査に不備があると、認可後に訴訟リスクが高まります。

| 調査項目 | 実務上の確実性確保のポイント | 法的根拠(例) |

| 対象地権者の特定 | 登記簿上の名義人だけでなく、占有者、賃借人など全関係者を網羅したリストを作成し、その権利内容を行政と確認 | 民法(賃借権など) |

| 評価額の透明性 | 評価委員会による評価基準とプロセスを全権利者に開示し、評価額の算定根拠に行政の指導を受けておく | 都市再開発法第73条 |

| 事業計画への同意率 | 地権者等の同意書を収集する際、計画概要だけでなく、権利変換計画の大枠を明記し、行政指導下の書式を用いる | 都市再開発法第32条 |

事業認可の前提としての「予備協議」の活用

事業認可の申請書を正式に提出する前に、行政に対して「事業認可に必要な書類の一式」を提出し、非公式なレビューを依頼します。この予備協議の過程で指摘された点を完全にクリアした後でのみ、正式申請を行うことで、認可の取消しや差し戻しのリスクを大幅に低減できます。これは、都市再開発法51条の認可手続と、73条に適合する権利変換計画の整備を、事前協議で段階的に擦り合わせることで達成されます。

まとめ

都市開発の二大手続きである都市計画決定と事業認可の確実性を高めるには、法的な要件を遵守するだけでなく、行政の裁量が介入する余地を戦略的に狭める実務が不可欠です。都市計画決定では理念的な公共性を裏付ける根拠データの早期公開と裁量範囲の明文化を、事業認可では都市再開発法51条・73条に適合する権利変換計画の基礎となる権利関係の完全なデューデリジェンスと行政との予備協議を徹底することが、プロジェクトの長期安定的な成功を約束します。これらの実践は、リスクを事前に排除する「プロジェクトデザインの哲学」として極めて重要なノウハウとなります。

※開発許可の実務は都市計画法29条・33条、事業認可は都市再開発法51条・73条を中核とします。詳細は、国土交通省「開発許可制度運用指針(最新版)」や各自治体の手引きを参照することが推奨されます。

第4章 関係者合意形成の難航を招く「都市計画法」と「民法」の接続点

都市開発プロジェクトにおける合意形成の難しさは、単なる感情論や金銭的な対立に留まりません。その根底には、公の秩序を定める「都市計画法(公法)」と、個人間の権利義務を定める「民法(私法)」が交錯し、関係者の権利認識に大きなギャップを生じさせる構造があります。プロジェクトマネージャーは、この法的ギャップを理解し、交渉戦略に活かす必要があります。

公法による「権利の再編」と私法の「絶対的な権利」の衝突

市街地再開発事業などの強力な手法を用いる場合、都市計画法や都市再開発法は、公益の実現のために、個人の私権(所有権、賃借権など)に対して強い制約や再編(権利変換)を課す権限を事業者に与えます。

1. 私権の相対化:都市計画法による制約

都市計画法は、土地利用の制限を通じて、所有権の内容を一方的に制限します。例えば、高い収益性を期待していた土地が、公法上の決定により用途地域を制限されると、地権者は期待していた収益権の一部を失うことがあります。住民は「土地は私のものである」という民法上の所有権意識を持っていますが、ここに「公益のため」という公法上の大義が介入することで、根本的な不満が生じ、合意形成が難航する要因となります。

2. 賃借権の取扱い:民法の保護と再開発法の変換

民法や借地借家法は、賃借人や借地権者の権利を強く保護します。しかし、都市再開発法では、事業認可を前提に、賃借権等の「従前の権利」を、新しい建物の床に対する権利や金銭に置き換える権利変換(都市再開発法73条)という特例措置があります。

賃借人は、交渉の場で民法上の強い権利を主張しますが、事業が都市再開発法51条に基づく認可・公告等の所定手続を経て初めて、その権利は強制的に再開発法上の権利に「変換」されます。この「交渉フェーズでの民法上の権利主張」と「最終的な公法による強制力」の間に生じる不安定さが、交渉を長期化させる一因です。

円滑な合意形成のための「接続点」管理戦略

公法と私法の接続点を実務的に管理し、合意形成を円滑にするには、権利変換の「正当性」と「透明性」を徹底的に高めることが必要です。

1. 補償基準の「公的要素」活用

立ち退きや権利変換に関する補償額の交渉において、公的な補償基準や行政が関与する評価委員会の評価プロセスを積極的に活用します。補償額の算定は、自治体の定める基準・審査体制に従うことが、公平性の確保につながります。

| 合意形成のテーマ | 活用すべき公的要素 | 実務上の効果 |

| 土地・建物の評価 | 不動産鑑定士による評価と評価委員会の議事録 | 補償額算定の公平性を確保し、恣意的な判断ではないことを示す |

| 移転補償(動産) | 地方自治体の公共事業の損失補償基準 | 基準を外部に求めることで、デベロッパーの提示額に対する信頼性を高める |

| 生活再建支援 | 従前の生活環境を考慮した公的支援策との連携 | 金銭補償だけでなく、公益性の観点から将来の生活不安を取り除く |

2. 法的強制力の発動可能性の「早期明示」

交渉の初期段階で、プロジェクトが都市再開発法に基づく事業であり、最終的に権利変換(73条)という公法上の手続きが適用される可能性を明確に伝達します。これは、行政との協議記録を背景に持つことで、事業の強制力が単なるデベロッパーの希望ではないことが伝わり、交渉を促進させる効果が生じ得ます。

まとめ

関係者合意形成の難航は、「都市計画法」が定める公益と「民法」が守る私益の間の認識のギャップによって引き起こされます。プロジェクトマネージャーは、この接続点に立ち、最終的な公法による強制力(権利変換)の存在を背景としつつ、交渉フェーズでは民法上の権利者を尊重した透明性の高い評価と補償基準を提示するという二重の戦略が必要です。補償交渉に公的な評価基準を適用することで、補償額の正当性と公平性を担保し、円滑な合意形成を導くことが、実務的な成功の鍵となります。

※権利変換手続の詳細は都市再開発法73条、事業認可の効力は同51条に規定されています。

第5章 プロジェクトマネージャーが押さえるべき行政とのリスクコミュニケーションの鉄則

都市開発プロジェクトにおいて、行政機関は単なる「許認可を出す窓口」ではありません。彼らは公共の利益を代表する共同事業者と見なすべきです。行政とのコミュニケーションが事務的な手続きに終始すると、リスクが発生した際に協働体制が崩れ、行政リスクが顕在化します。プロジェクトマネージャーは、行政との間でリスクを「共有財産」として扱うための、戦略的なコミュニケーションを徹底する必要があります。

鉄則1:事実とリスクの「早期・一貫性のある」共有

多くのプロジェクトマネージャーは、問題が顕在化してから行政に報告しがちです。しかし、行政は「サプライズ」を最も嫌います。早期にリスクを共有することが、彼らを「リスクの監視者」から「リスクの解決策を共に考えるパートナー」に変える鍵です。

「早期」の徹底:遅延の予兆段階での報告

第2章で述べた「予兆(協議の繰り返し、担当者の交代など)」を察知した時点で、正式な遅延が確定する前に報告を行います。

報告内容の例: 「現在、一部地権者との交渉が難航しており、このままでは予定していた〇月〇日の事業認可申請が約1ヶ月遅延する可能性が生じます。解決のため、行政の皆様の知恵を拝借したく、ご相談させてください。」

効果: 行政は、問題発生時にデベロッパーが主体的に解決策を模索している姿勢を評価します。また、行政側の調整時間を確保することで、結果的に行政手続きの円滑化につながることが期待されます。

「一貫性」の徹底:担当者交代時の情報連続性

行政側で担当者(特に課長以上のキーパーソン)が異動や交代した際、情報をリセットせず、過去の協議経緯、決定事項、現在抱えているリスクを文書(サマリー資料)で提供します。

実務上の注意: 新しい担当者に前任者と同じ説明を繰り返すだけでなく、「〇〇については、前任の△△様のご指導のもと、この方針で進めることでご了解いただいております」と、過去の合意形成の経緯を強調することが、行政側の信頼性を維持するために重要です。

鉄則2:行政の「裁量範囲」と「法的義務」の明確な切り分け

行政との協議は、行政の「指導」とデベロッパーの「要望」が交錯します。プロジェクトマネージャーは、行政からの指導が、法的根拠に基づく「義務」なのか、それとも行政が望ましいと考える「裁量的な指導」なのかを明確に区別し、対応することが鉄則です。

| 行政からの指示 | 対処の鉄則 | 法的根拠の例 |

| 法的義務(必須) | 即座に受け入れ、対応計画を文書化し提出する | 建築基準法上の最低限の避難経路の確保など |

| 裁量的な指導(推奨) | 指導の目的を深堀りし、代替案を提示して交渉する | 予定を超える幅の接道幅員の確保、景観配慮のための素材指定など |

行政手続法に基づく公正性の確保: 行政指導の位置づけについては、行政手続法2条・3条に照らし、公正性・透明性を求めることができますが、開発許可などの都市計画関連手続は、同法3条により適用除外や制限が設けられている場合があるため、最終判断は各自治体の条例・要綱・設計協議記録に大きく依存することを踏まえて協議記録を整備します。

鉄則3:行政の評価基準となる「公共性」の言語化

行政の評価基準は公共性です。行政とのコミュニケーションでは、必ずプロジェクトが地域社会にもたらす「公益」を言語化し、行政の「手柄」となる側面を強調します。

行政文書に含めるべき「公共性」の要素

* 防災機能: 災害時の避難場所提供、延焼防止機能、電力供給機能など。

* 都市機能の更新: 耐震性の向上、老朽化したインフラの更新への寄与。

* 経済効果: 固定資産税の増加見込み、雇用創出、地域経済活性化への貢献。

これらの公共性を客観的なデータで裏付け、行政の意思決定を助ける「公的な論拠」として提供することで、行政側の決裁を円滑にすることが期待されます。これは、行政が都市計画法1条に則り、職責を果たすための支援でもあります。

まとめ

行政とのリスクコミュニケーションの鉄則は、「隠さない」「曖昧にしない」「行政の目的を尊重する」の三点に集約されます。プロジェクトマネージャーは、遅延の予兆を行政に早期に共有し、リスクを共同で管理する体制を築く必要があります。また、行政の指導が「法的義務」か「裁量」かを明確に切り分け、裁量指導に対しては目的を満たす代替案で対抗します。そして何よりも、プロジェクトの公共性を客観的なデータで言語化し、行政の評価基準に合致させることで、行政手続きの確実性を飛躍的に高めることができます。

※行政指導の公正性については行政手続法2条・3条を参照しつつ、実務上は各自治体の運用指針(例:国交省「開発許可制度運用指針」など)に基づく協議記録を重視します。

第6章 事業リスクを最小化する法務戦略とデューデリジェンスの重点項目

都市開発プロジェクトにおける法務戦略は、紛争発生後の「対処」ではなく、紛争を未然に防ぐための「予防医学」として機能しなければなりません。特に、大規模開発が絡む場合、行政法、民法、不動産登記法など、複数の法領域が複雑に絡み合います。事業リスクを最小化するには、プロジェクトの各フェーズでデューデリジェンス(DD)の焦点を絞り込み、法的な「穴」を塞ぐ徹底した作業が必要です。

法務戦略の核:プロジェクトの「法的安定性」を確保する

法務戦略の究極の目標は、行政手続きや権利関係の変更、あるいは第三者からの訴訟によって、事業計画が中断されないこと(法的安定性)の確保です。

1. 契約書の「行政リスク」条項の強化

銀行との融資契約や、設計・施工業者との契約において、「行政リスク」に特化した条項を強化します。これは一般に求められることが多い実務対応です。

* 融資契約: 行政手続きの遅延が発生した場合の期限の利益喪失の猶予期間や、事業計画の軽微な変更をコベナンツ違反としない旨の特約を、銀行と交渉し盛り込むことが重要です。

* 施工・設計契約: 行政による計画変更指導があった場合の工期・設計料の柔軟な見直しに関する規定を明記し、デベロッパー側の費用負担増加リスクをヘッジします。

2. 権利変換計画の「法的瑕疵」徹底排除

市街地再開発事業など、権利変換を伴うプロジェクトでは、権利変換計画(都市再開発法73条)は、行政処分として争われ得る性質を持ちます。この計画に法的瑕疵(例:財産評価の不公平、権利者の特定漏れ)があれば、行政不服審査や行政訴訟の対象となり、都市再開発法51条に基づく事業認可の取消しや停止につながるリスクがあります。

* 対応策: 権利変換計画を立案する際、必ず行政法と不動産法に精通した外部の専門家によるダブルチェックを行い、計画の適法性と公平性を確保します。

デューデリジェンスの重点項目:リスクの「芽」を摘む

プロジェクトのフェーズごとに、一般的な不動産DDを超えた、都市開発特有の法的・行政的リスクに焦点を当てたDDを実施し、リスクの「芽」を摘み取ります。

フェーズ1:計画初期段階のDD(都市計画・行政法リスク)

| DD項目 | リスクの焦点と法的根拠 | 実務上のチェックポイント |

| 都市計画の整合性 | 計画案が都市計画法29条・33条等の許可基準を満たすか。 | 過去の都市計画変更事例を調査し、行政の判断傾向を把握する。 |

| 法令・条例の潜在的改正 | 都市計画や開発行為に関連する条例改正の議論が進行していないか。 | 自治体の議会記録や審議会の情報公開資料を定期的にモニタリングする。 |

| 公序良俗・環境負荷 | 周辺住民の訴訟リスクとなるような、環境影響や日照権に関する過去の判例との比較。 | 環境アセスメントの範囲と評価基準を、行政指導の傾向に合わせて設定する。 |

フェーズ2:権利取得・補償段階のDD(民法・特別法リスク)

| DD項目 | リスクの焦点と法的根拠 | 実務上のチェックポイント |

| 隠れた権利関係 | 登記簿に現れない地役権、通行地役権、賃借権(特に口頭契約)の有無。 | 全ての土地に対し、地権者だけでなく占有者からのヒアリングを徹底する。 |

| 共有物・相続関係の複雑性 | 共有持分権者の所在不明や相続未了の権利者が存在しないか。 | 早期に弁護士、司法書士と連携し、相続登記手続きを代行支援する。 |

| 補償評価の公平性 | 権利変換計画における評価基準の客観性。 | 評価員が過去に地権者側の代理人を務めた経歴がないかなど、中立性を厳しく確認する。 |

まとめ

事業リスクを最小化するための法務戦略は、プロジェクトの法的安定性を最優先に考え、行政リスクや権利変換リスクを契約書と計画そのものに織り込んで予防する「先手必勝」の姿勢が不可欠です。具体的には、行政リスク条項の強化と、都市再開発法51条・73条に適合する権利変換計画における法的瑕疵の徹底排除が核となります。また、デューデリジェンスは、都市計画の整合性、法令・条例改正の予兆、そして隠れた権利関係に焦点を絞り込むことで、プロジェクトの進行を阻害する「芽」を摘み取ることが、高品質な都市開発ノウハウとして後進に継承すべき重要な実務指針となります。

※初期DDの観点として、都市計画・開発許可制度の最新運用指針(例:国土交通省「開発許可制度運用指針(2025年3月版)」)や自治体手引きを定期的にモニタリングすることが推奨されます。